Inklusion - was ist das?

Quelle: Wikipedia

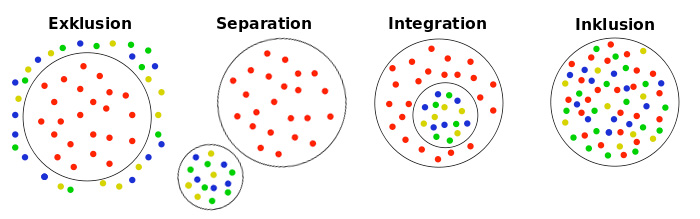

Die UN-Behindertenrechtskonvention hat 2008 „Inklusion“ als Menschenrecht für Menschen mit Behinderungen erklärt. Inklusion (lateinisch „Enthaltensein“ oder "Dabei Sein") bedeutet, dass alle Menschen selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Das heißt: Menschen mit Behinderungen müssen sich nicht mehr integrieren und an die Umwelt anpassen, sondern diese ist von vornherein so ausgestattet, dass alle Menschen gleichberechtigt leben können – egal wie unterschiedlich sie sind. Das Ideal der Inklusion ist, dass die Unterscheidung „behindert/nichtbehindert“ keine Relevanz mehr hat.

Hintergrund

Der Begriff „Inklusion“ entstand erstmals in den 70er-Jahren in den USA, als Mitglieder der Behindertenbewegung eine volle gesellschaftliche Teilhabe einforderten. Obwohl damit alle Lebensbereiche gemeint sind, hatten ihre Forderungen zunächst vor allem Auswirkungen auf den Bildungsbereich. Sie führten zum Beispiel 1994 zur Salamanca-Erklärung [pdf] der UNESCO-Weltkonferenz. Dort beschlossen Vertreterinnen und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und von rund 90 Staaten das gemeinsame Ziel „eine Schule für alle“.

Umsetzung in Deutschland

Auch in Deutschland ist Inklusion bislang hauptsächlich im Bereich Schulbildung ein Thema. In Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Jahren das Modell der „inklusiven Schule“ gesetzlich verankert – eine Schule, die sowohl behinderten als auch nicht behinderten Schülerinnen und Schülern einen gemeinsamen Unterricht ermöglicht. Deutschland nimmt jedoch bisher in Europa einen hinteren Rang ein, was die Umsetzung dieses integrativen Schulmodells betrifft.

Häufige VorUrteile und wie man darauf antworten kann

„Inklusion ist nur ein neuer Begriff für Integration.“

Oft wird tatsächlich einfach nur das Wort „Integration“ durch „Inklusion“ ausgetauscht – zum Beispiel weil es moderner klingt. Das ist aber nicht der wahre Sinn des Wortes: Mit Inklusion ist mehr als die bloße Integration von „Abweichenden“ in eine sonst gleichbleibende Umgebung gemeint – sondern umgekehrt die Anpassung dieser Umwelt an die jeweiligen Voraussetzungen der Menschen.

„Nicht alle Menschen sind inkludierbar.“

Diese Vorstellung geht aus unserer Sicht bereits von falschen Voraussetzungen aus. Es sollen nicht Menschen „in etwas hinein inkludiert werden“ - das wäre die alte Vorstellung der Integration. Dass Menschen mit schweren Behinderungen einfach in eine „normale Umwelt gepackt werden und dann sehen müssen, wie sie zurechtkommen“ ist nicht gemeint. Inklusion heißt vielmehr, dass auf die Bedürfnisse der Einzelnen geschaut wird. Auch für schwerbehinderte Menschen kann so Teilhabe ermöglicht werden: Inklusion heißt in ihrem Fall, dass ausreichend Unterstützung und Assistenz vorhanden sein muss – zum Beispiel am Arbeitsplatz oder durch Schulhelferinnen und -helfer.

„Inklusion ist ja eine nette Vorstellung, aber nicht machbar.“

Das dachte man bisher bei vielen gesellschaftlichen Neuerungen. Sicher ist wirkliche Inklusion noch ein weit entferntes Ideal. Doch wenn man die letzten Jahrhunderte betrachtet, ist es erstaunlich, wie viele der einstigen Ideale Realität wurden – weil sie gesellschaftlich gewünscht waren und alle daran mitgearbeitet haben.

„Inklusion ist nicht finanzierbar.“

Auch hier stellt sich die Frage nach gesellschaftlichen Zielen und der Bereitschaft, etwas zu verändern. Wenn eine inklusive Gesellschaft von allen gewollt ist, werden sich Wege der Finanzierung finden. Abgesehen davon ist eine wirklich inklusive Infrastruktur auf lange Sicht kostensparend: Wenn gleich barrierefrei gebaut wird, spart man sich die Umbaukosten. Wenn genügend Pädagoginnen und Pädagogen an Schulen eingestellt werden, spart dies die Kosten der Sonderbeschulung.

Quelle: www.leidmedien.de

Weiterführende Links

Video der Aktion Mensch: Inklusion in 80 Sekunden erklärt

Mythen und Fakten rund um das Thema Inklusion

Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen – Thema Inklusion

Bildungsserver Berlin – Brandenburg – Thema Inklusion

Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

Online-Handbuch „Inklusion als Menschenrecht“

Initiative Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

Index für Inklusion